Distinctions among the different levels of sameness (identity > isomorphic > equivalent > adjunction > functor) introduced in category theory is so useful. The more I read philosophical discussion on qualia, I appreciate these distinctions…

The above is Fig 1B of our paper : Tsuchiya, Taguchi, Saigo 2016 Neurosci Research. I’m curious how much people care about the “strength” of the concept of “sameness”. To be honest, I probably didn’t pay much attention to the issue of “sameness” until I met with Hayato Saigo and Shigeru Taguchi in 2015.

Goodman 1977 says “we need only recognize that two qualia are identical if and only if they match all the same qualia.”

What does this sentence mean?

Imagine we are talking about a psychophysical experiment, where qualia of two patches are compared. Then, necessarily, the two patches are already different in space or time.

This means then if we consider “spacetime” relation to consider a category of qualia, these two qualia can’t be “identical” in any way.

But, if “theorists” decide to ignore these relations, then, two qualia can be claimed to be “identical” (but as one is already distinguishing two in some way, it doesn’t make sense to talk about something like this….)

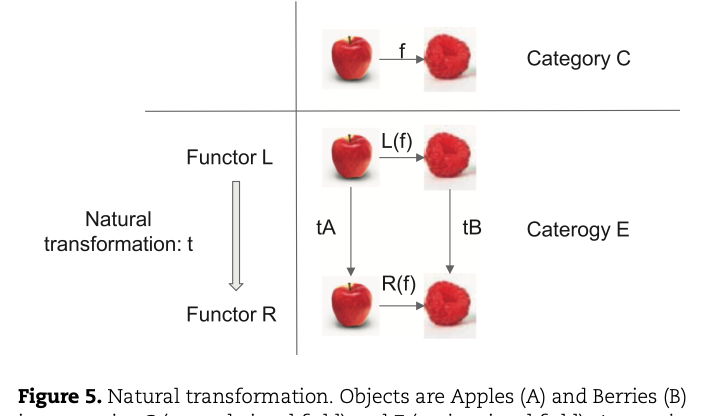

In most cases, what is meant by “identical” is probably at most “isomorphic”. It’s probably more likely to be “equivalent”. Unknowingly, we tend to actively discard what are different when we compare two things other than space and time. For example, unless we ignore textures, shapes, shapes, tastes, etc no two apples can be the same.

Maybe this state of affair continues unless math education entirely rests on a set theoretic notion. In category of Sets, we don’t care about internal relations among the members (=discrete). So as long as the members are the same, two sets are isomorphic.

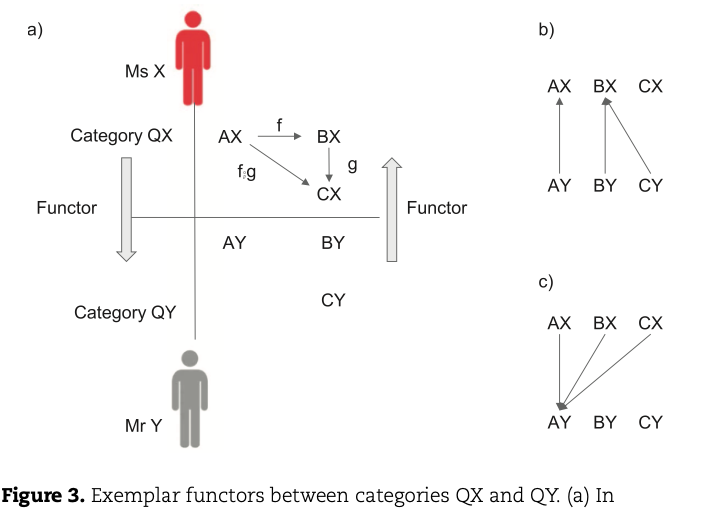

Let’s say 2 persons have qualia structures with 3 qualia. If their internal relational structures are different, their structures can’t be the same.