8月に突然、2回Youtubeライブで東大の池上高志さん https://youtu.be/KkQqwiFW8p4 と、阪大・ATRの石黒浩 さんhttps://youtu.be/Y6Pyns3O1vg と対談をさせてもらう機会に恵まれた。あれから2ヶ月ちょっとで両方とも500回以上再生されている。

お二人とは前にも話したことあったが、今回は、私が圏論の米田の補題の世界観をもって話したから話が深まった気がする。(米田ペーパー日本語版・英語版)

対談の前に、池上さんと石黒さんの共著「人間と機械のあいだ」を読んで準備したのも良かったのだろう。本を読んでいたときにとっていたノートを今見返してみると、池上さんの人工生命とか、石黒さんのロボットとか、普段相手にしている「意識と脳の関係性」というテーマから離れているからこそ見えてくる「共通の構造」的なものに反応していることに気付いた。

この違うものの間の共通性、というのは圏論でいう「自然変換 / natural transformation」に通じるものがある。よく、圏論を振りかざしている人はカッコつけてるだけで中身がない、と言うことをいう人がいる。だが、この自然変換・natural transformation という概念こそは、圏論によってはじめてちゃんと定式化されたものだ。圏論を学び始めた当初、西郷さんに繰り返し、「自然変換が大事」と言われ続けたが、腑に落ちるまでは時間がかかった。それほど、私にとって新しい概念だったのだと思う。

この自然変換的な視点を持ったおかげで、分野横断型・異分野協働・異分野融合の研究の必要性・利点を、おぼろげながら形式化できそうな気がしている。(この辺は11月18日にArayaのHiroHamadaさんとやる意識ラジオで話すことになると思う。)

自然変換を理解することで、「共通構造」を見つけるセンスが磨かれるのでは無いか? ただし、後で説明するように、アナロジー・メタファーを感じるセンスは、ほとんどすべての人がもとから持っている。

「人工生命A とロボットR と人間H が X という共通構造を持つ」とはどういうことか? たとえば、Xを視覚、としてみる。Aのなかでの視覚の決まり、プロパティ、機能などなどをまとめ上げて作り上げる Aの視覚の圏を想定する。「圏(けん)」についてのイントロは色んな本か、私が西郷さんと書いたものを参照してください(後者は意識研究者向けに書いたのでやさしいはず)。今はグラフみたいなものと考えてもらっていいです。そしてそれがRの視覚カテゴリやHの視覚カテゴリに構造を壊すことなく写せるとしよう。

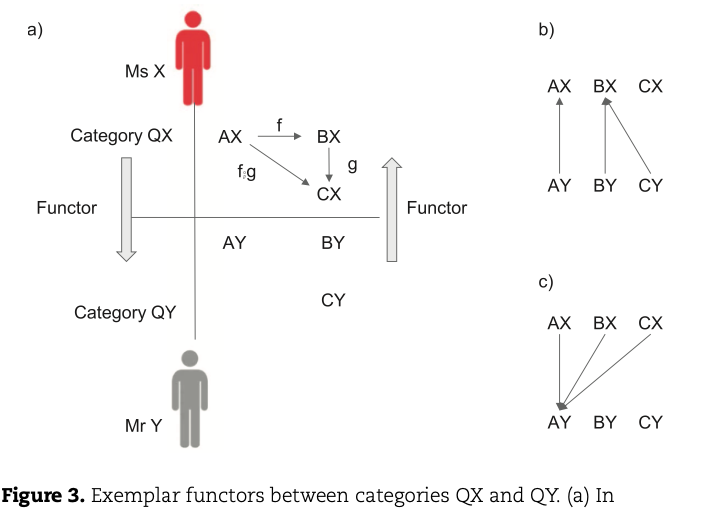

これのお互いの構造を壊すことなく写せる、というのが、A,R,Hの視覚の間になんらかの「関手(かんしゅ), functor」がある、という状況だ。(関手についても西郷さんと書いたものを参照)。以下はFig3 from Tsuchiha & Saigo 2021

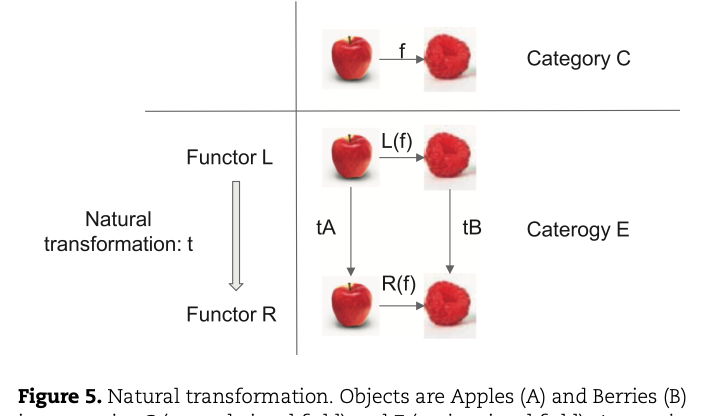

そしてそういう異なった関手の間に共通する法則性というか、翻訳の決まり、みたいなメタなレベルでの共通構造がある時、それが 「視覚」というレベルにおける「自然変換」がある、という状況だ。以下はFig5 from Tsuchiha & Saigo 2021

ただし、ここまでだけだと、なんだ、アナロジー・メタファーとどう違うんだ?という話になる。圏論とかいってカッコつけんな、的な。

しかし、ここからが最初、私の腑に落ちなかった話しになってくる。

自然変換は、ただのアナロジー・メタファーではない。「自然」だとみなせるのはどういうとき、というのがきっちり数学的に定義されている。関手が移した先の圏の間における関係性(=arrow, 射)の集合としてCoherentになっていなければならない。tA, tB, …. というのが上のFig 5における射の集合、自然変換になっている。この縛りがキツイ。きついがガチガチというわけではない。というのも、もともとの圏における関係性として本当にA,R,Hが「自然」と似ているんであれば、そこは当然満たされるべき条件だからだ。

そして、圏論のすごいところは、圏、関手、自然変換とメタレベルが上がりつづけるように思えるが、自然変換のレベルで一回、圏における射の集合というレベルに話が落ち着くところだ。これは味わい深い。

我々の論文では、自然変換が成り立っている可能性が高い例として、視野のどこにも写せるような共通の構造を挙げている。右視野だろうと、左視野だろうと、中心窩(Fovea)だろうと、周辺視野だろうと、写せるそういう構造。移した後にローカルな関係性が保たれるような辻褄があうような「自然な関係性」。

で、ここまで考え抜くと、そんなに簡単にA,R,Hの間に自然変換は見つからないだろうということがわかる。

ロボット・人工生命・人間の違いに目を向けるのは簡単だ。何が同じか、同じものを作るにはどうしたらいいか、を考えるのは難しい。